お役立ち資料

目次

- 1 1.認知症対応力向上研修教材(歯科医師、薬剤師、病院勤務の医療従事者)

- 2 2.今と未来のために、認知症の本人とともに暮らしやすい地域をつくろう

- 3 3.あたまとからだを元気にするMCIハンドブック

- 4 4.自治体における認知症の「予防」に資する取り組み事例集

- 5 5.認知症の人と家族の思いにふれあうハンドブック

- 6 6.地域の高齢者見守りつなぎ力増強プロジェクト

- 7 7.難聴高齢者の早期発見・早期介入等に向けた事業

- 8 8.高齢者の自動車運転に関する報告書

- 9 9.認知症の本人とともに暮らしやすいまちづくりに向けて さいたま市チームオレンジガイドブック

- 10 10.支援パッケージ 地域づくり支援ハンドブック

- 11 11.愛知県_認知症の人にやさしい企業連携推進事業 実践報告書

- 12 12.効果的な認知症施策を展開するための考え方/進め方マニュアル

- 13 13.診断後支援パンフレット

- 14 14.共生社会の実現を推進するための認知症基本法に関するパンフレット

- 15 15.地域の高齢者見守りつなぎ力増強プロジェクト Q&Aで解説!

- 16 16.簡易式生活・認知機能尺度 活用ヒント集

- 17 17.自治体で取り組む認知症発症/進行のリスク早期発見の 手引き

こちらでは認知症の地域づくりを進める上で参考になる資料を載せたり、引用のリンクを張りたいと思います。見たことある内容も含め復習として参考にしていただけたらと思います。

| 資料タイトル | 掲載場所 | 活用対象 | 掲載年月日 |

|---|---|---|---|

| 認知症対応力向上研修教材 | フロンティア | 専門職、自治体・包括支援センター向け | 2024年8月 |

| 今と未来のために、認知症の本人とともに暮らしやすい地域をつくろう | 厚生労働省 | 地域団体、一般向け | 2024年8月 |

| あたまとからだを元気にするMCIハンドブック | 国立長寿医療研究センター | 一般向け | 2024年8月 |

| 自治体における認知症の「予防」に資する取り組み事例集 | 厚生労働省 | 自治体・地域包括支援センター向け | 2024年8月 |

| 認知症の人と家族の思いにふれあうハンドブック | NTTDATA | 一般、自治体・地域包括支援センター向け | 2024年9月 |

| 地域の高齢者見守りつなぎ力増強プロジェクト | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 自治体・地域包括支援センター向け | 2024年9月 |

| 難聴高齢者の早期発見・早期介入等に向けた事業 | 日本臨床耳鼻咽喉科医会 | 自治体・地域包括支援センター向け | 2024年9月 |

| 高齢者の自動車運転に関する報告書 | 日本老年医学会 | 自治体・地域包括支援センター向け | 2024年10月 |

| さいたま市チームオレンジガイドブック | さいたま市 | 自治体・地域包括支援センター向け | 2024年10月 |

| 支援パッケージ 地域づくり支援ハンドブック | 日本能率協会総合研究所 | 自治体・地域包括支援センター、支援者向け | 2024年11月 |

| 愛知県_認知症の人にやさしい企業連携推進事業 実践報告書 | 事業委託:三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 | 自治体・地域包括支援センター、企業向け | 2024年11月 |

| 効果的な認知症施策を展開するための考え方/進め方マニュアル | 埼玉県立大学 | 自治体・地域包括支援センター向け | 2025年2月 |

| 診断後支援パンフレット(軽度認知障害(MCI)と言われたあなたへ・認知症と診断されたあなたへ) | 千代田区 | 一般、自治体・地域包括支援センター向け | 2025年2月 |

| 共生社会の実現を目指して みんなで学ぼう 認知症のこと | 山形県 | 一般向け | 2025年3月 |

| 地域の高齢者見守りつながり力増強プロジェクトQ&Aで解説 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 自治体・地域包括支援センター向け | 2025年7月 |

| 簡易式 生活・認知機能尺度 活用ヒント集 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 自治体・地域包括支援センター向け | 2025年7月 |

| 認知症発症/進行のリスク早期発見の手引き | J-DEPP、国立公寿医療研究センター | 自治体・地域包括支援センター向け | 2025年11月 |

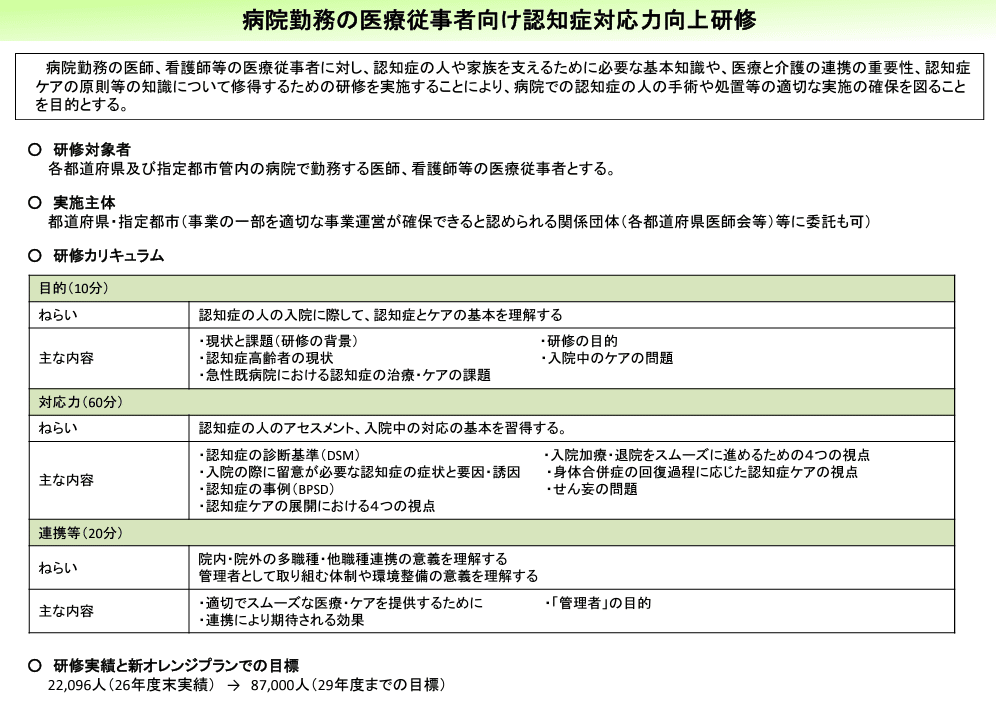

1.認知症対応力向上研修教材(歯科医師、薬剤師、病院勤務の医療従事者)

この認知症対応力向上研修は医師や歯科医師、薬剤師向けと共に病院勤務の医療従事者向けの研修があります。

取り扱いに注意の上、病院勤務向け以外もご使用の程よろしくお願いいたします。

引用:

令和3年度改訂版 「歯科医師、薬剤師、病院勤務の医療従事者」認知症対応力向上研修教材

※以下の教材資料はダウンロードしてご自由にご使用可能です。

(商用・転載・二次利用不可)

https://frontier-rc.or.jp/mhlw_r3.html

病院勤務向け_認知症対応力向上研修

目的は、上記に記載の通りですがそのためのスライドも3種類あり、令和3年度厚生労働省老人保健健康増進等事業としてまとめられています。

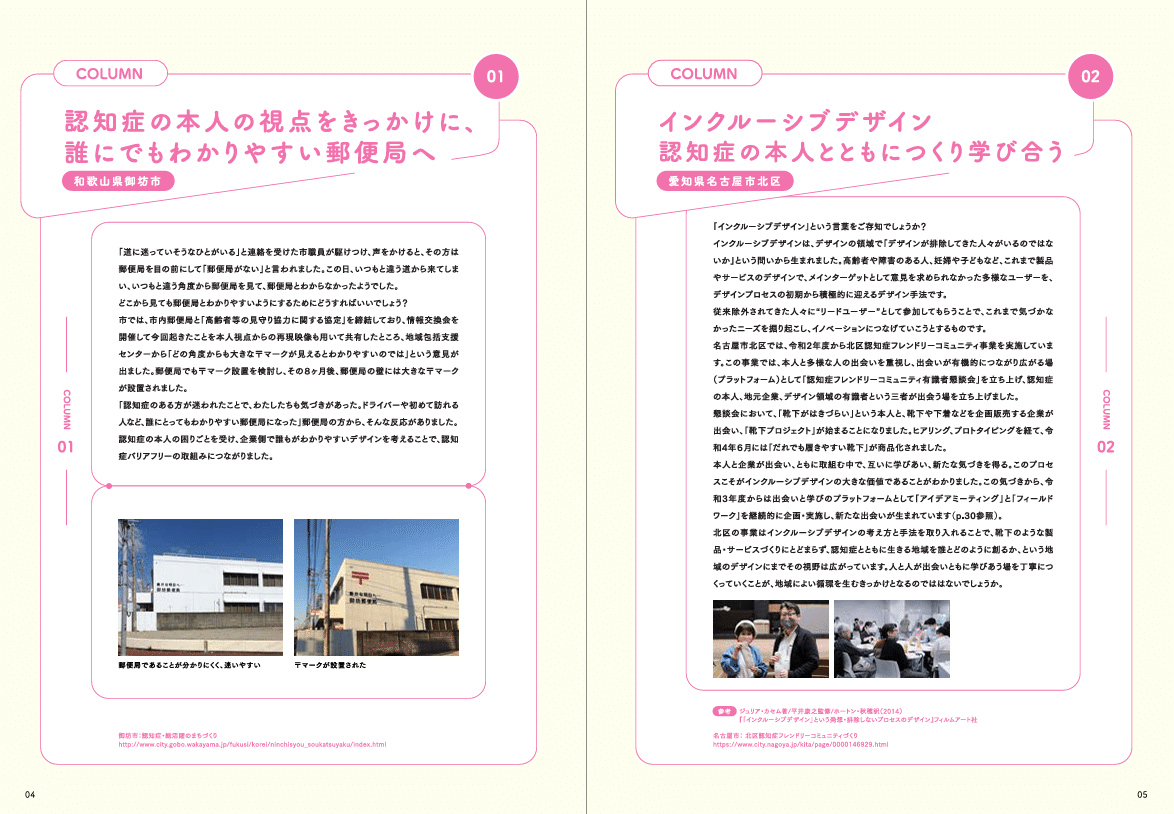

2.今と未来のために、認知症の本人とともに暮らしやすい地域をつくろう

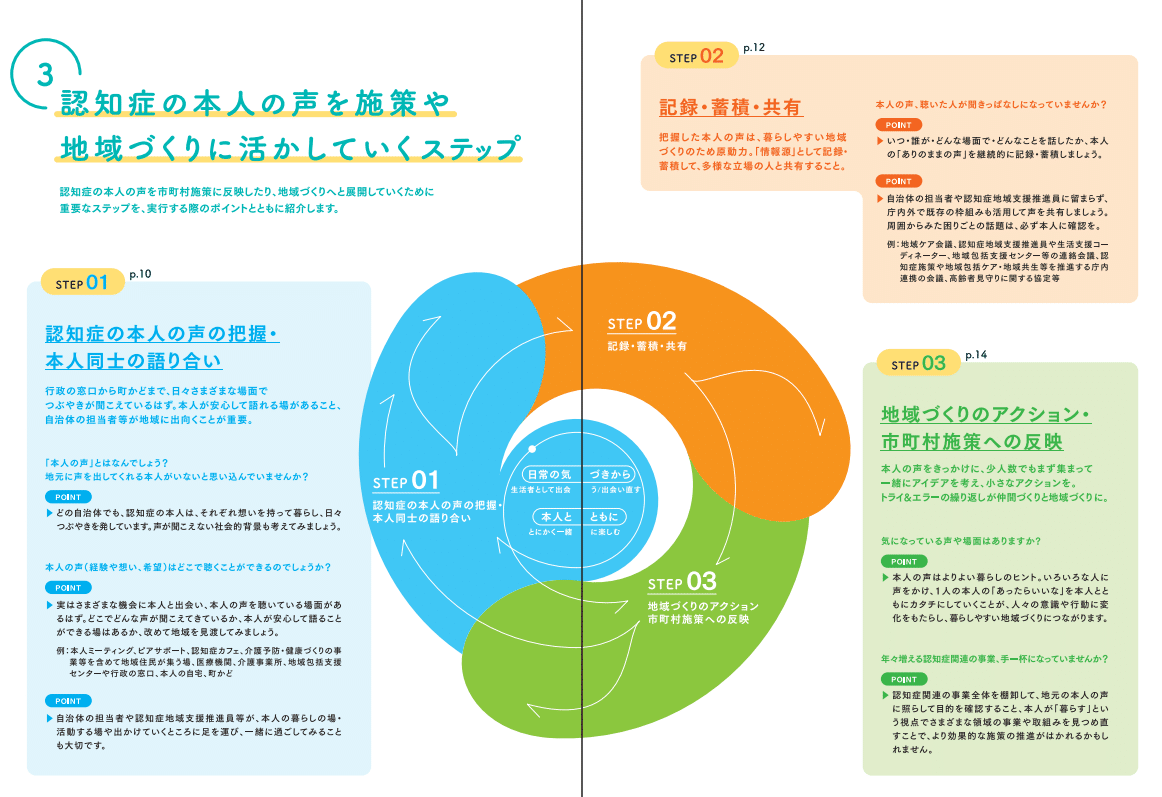

こちらの資料は全体を通して認知症ちいきづくりのきっかけとなる本人の声を施策や地域づくりに生かすためのポイントやその具体例が紹介されています。

引用:今と未来のために、認知症の本人とともに暮らしやすい地域をつくろうhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167700.html

具体例として、和歌山県御坊市の当事者の声をきっかけとした郵便局での表示を見やすくする取り組み、愛知県名古屋市では地元企業、デザイン領域の関係者と連携し、皆に優しい「だれでも履きやすい靴下」の商品化への取り組みが掲載されています。

そして、途中には取り組みのステップが記載されています。

各市町村の取り組みも多数掲載されており、見ていただくと「凄い取り組みだ」「自分の市町村や地域ではここまでは出来ないな」と思われるかもしれません。

ただそれぞれの市町村もまずは小さな困りごとへの解決から始まっているものが多いと思います。

そのためまずは当事者や、普段から認知症への取り組みに関わっている人から「この町でこういうことが満たされると良い地域になるよね」の意見を集め、並べていくことが大事なのだと感じました。

そしてその小さな困りごとが解決され、良い地域になったことを継続的に地域内で発信しつつ、さらに次の困りごとにアプローチしていくステップとしてこの資材には内容が掲載されているのだと思います。

3.あたまとからだを元気にするMCIハンドブック

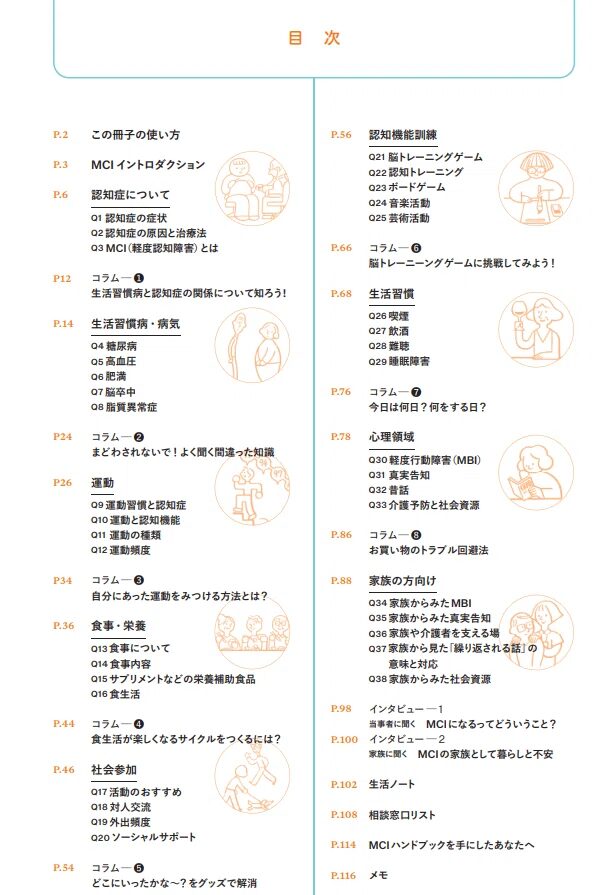

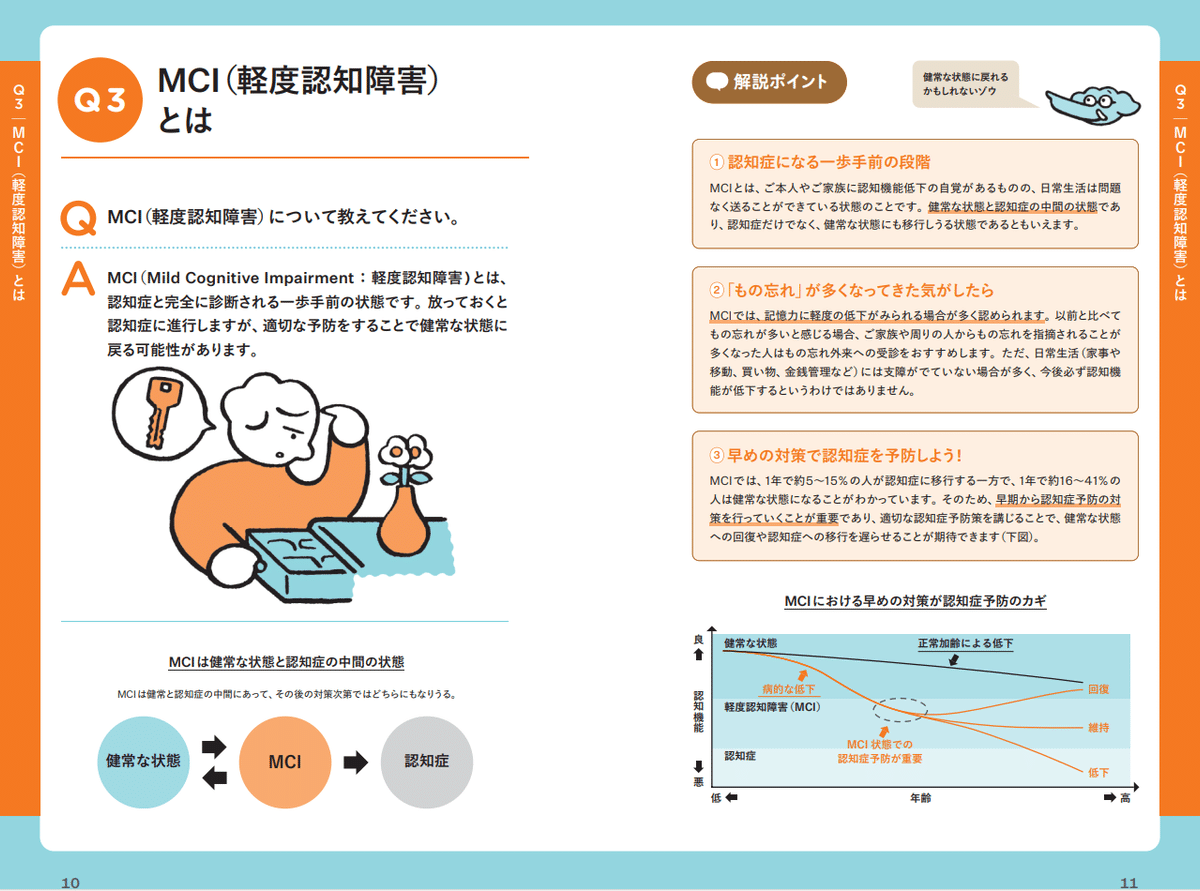

こちらは国立長寿医療研究センターが出している資料です。

こちらは下記の目次の通り、ある程度の内容を網羅しており、これ1冊を理解すれば今後の対策もばっちりです。

引用:あたまとからだを元気にするMCIハンドブック

https://www.ncgg.go.jp/dementia/pamphlet.html

Q3の「MCI(軽度認知障害)とは」も詳しく書いてあり、生活習慣病への対策、日常の中で取り入れるべき活動もエビデンス(根拠データ)に基づいて掲載がされています。

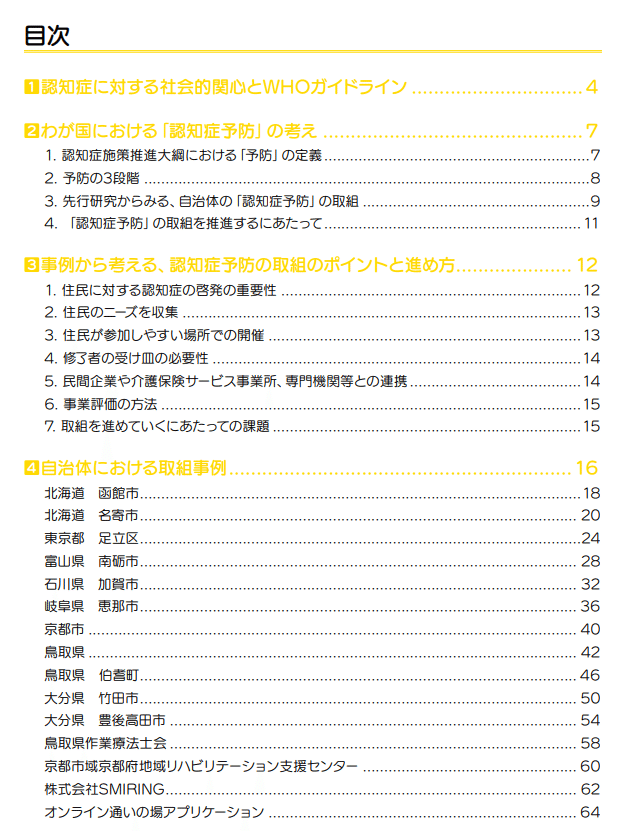

4.自治体における認知症の「予防」に資する取り組み事例集

こちらの資材では認知症の「予防」の段階から取り組む自治体の事例が掲載されています。

具体的な自治体事例が詳しく掲載されていますのでご覧ください。

自治体における認知症の「予防」に資する取組事例集https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167731_00001.html

5.認知症の人と家族の思いにふれあうハンドブック

こちらでは当事者、ご家族へのヒアリングを経て診断直後の思い、仕事や日常生活での工夫、ピアサポートの力、周囲の方々へのお願いごとなど当事者の実体験に基づく心の浮き沈みを支援者向けに表現して掲載しています。

認知症の人と家族の思いにふれあうハンドブック

~聞いてください、認知症とともに今を生きる私たちの声~

https://www.nttdata-strategy.com/newsrelease/240410/

具体的な内容は下記の4つになります。

① 認知症の診断を受ける

… 診断を受けたときの衝撃、葛藤、受容までの当事者の心模様

② 働きながら認知症の診断を受ける

… 当事者が感じる仕事への不安と葛藤、職場の理解、サポート

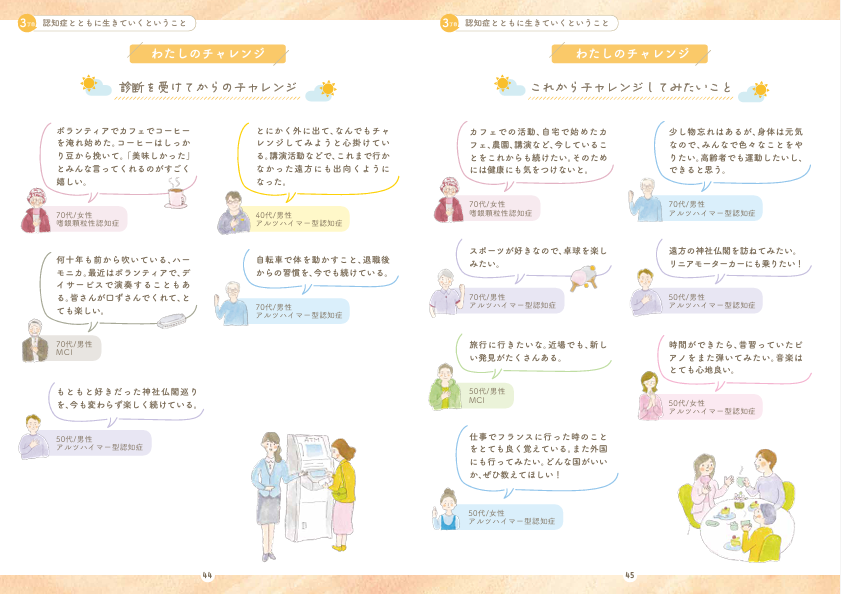

③ 認知症とともに生きていく

… 当事者が行う日常生活の中での工夫やチャレンジ

④ 認知症の人とつながる

… ともに助け合うピアサポートの力や支援者へのちょっとしたお願いごと

最初の認知症の診断を受けるということ部分も実際に当事者に聞き取りながら作成しているため非常にリアルで参考になります。

3つ目の症状や病気を理解し、それでもチャレンジしたいということが掲載されています。

各市民の皆様で症状なども違うと思いますが非常に多種多様でニーズを満たすのも一苦労です。

認知症基本法が施行され、国の計画作成の素案ができ今後の新たな認知症観を広げる意味でも今冊子や非常に役に立つと感じた。

6.地域の高齢者見守りつなぎ力増強プロジェクト

こちらでは高齢者の見守りを地域で行うにあたり、知っておくべき内容やネットワークの作り方、事例集などがまとめられています。

自治体や地域包括支援センターで見守りの活動を進める中で今どの段階かをこちらの中で確認しながら進めて行くのも良いと感じました。

地域の高齢者見守りつなぎ力増強プロジェクト

民間事業者・地域住民・ICT機器等を活用したネットワークの作り方

事業報告書

ハンドブック

具体的な内容は下記の4章になります

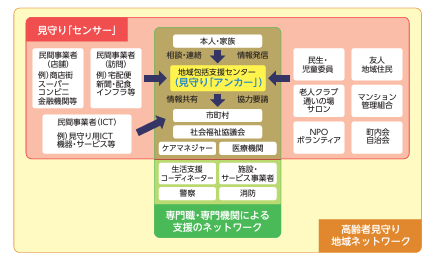

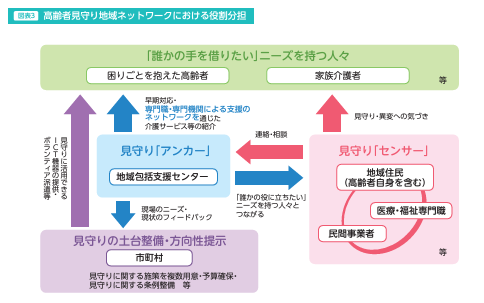

高齢者見守りの中で地域包括支援センターが見守り「アンカー」となり地域の様々な見守り「センサー」と連携する図が書かれていますが非常にわかりやすいと思います。

さらに下記には各見守り「センサー」や市町村の役割なども明記されており、あとはどういったツールや連絡票で活動を共有化し、関係者で目線合わせしていくかになってくるかと思います。

またハンドブック内の事例紹介では「高齢者のご近所見守りチェックリスト」の内容もありますが各地域に合わせた内容で確認していくのが良いかと思いました。

7.難聴高齢者の早期発見・早期介入等に向けた事業

こちらでは令和5年度老人保健健康増進等事業「難聴高齢者の早期発見・早期介入等に向けた関係者の連携に関する調査研究事業」においてまとめられた報告書、手引きなどをご紹介します。

令和5年度老人保健健康増進等事業「難聴高齢者の早期発見・早期介入等に向けた関係者の連携に関する調査研究事業」(PwCコンサルティング)

https://jibikaikai.or.jp/news/general/1553/

報告書

手引き

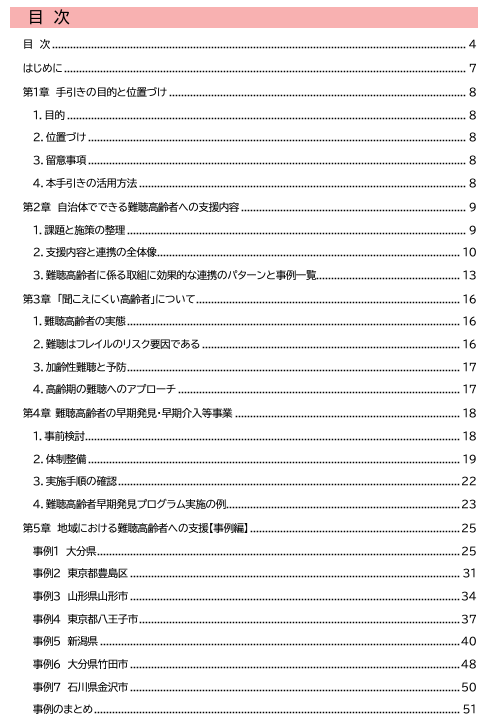

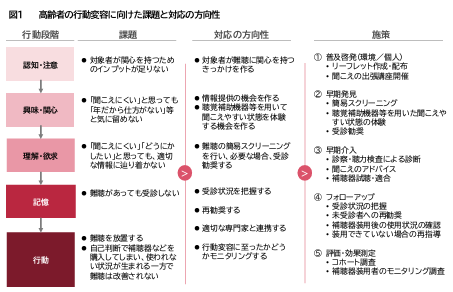

下記は手引きの中の目次になります。具体的に自治体ができる支援内容からリサーチ、対策まで手順がわかりやすく記載されています。

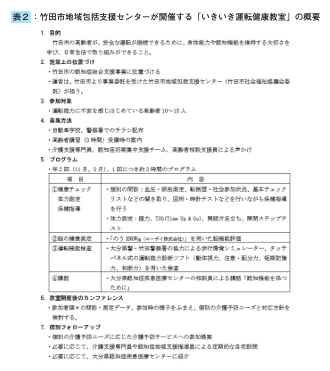

また先進的に取組みを進めている各自治体(山形県山形市、大分県竹田市、石川県金沢市等)の内容が掲載されているのも参考になります。

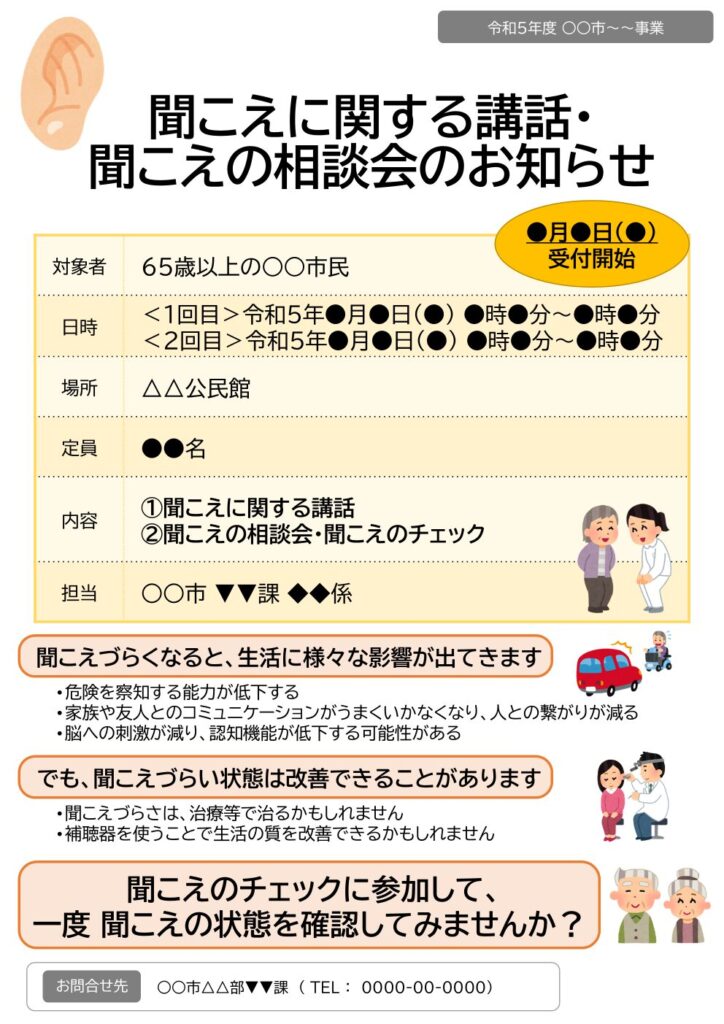

内容では難聴がきっかけから相談、受診、フォローまでの流れにも沿って取り組みを紹介しています。その時に使うスライドやチラシのひな型もこちらのサイトには掲載されています。

この他アンケートも掲載していますのでこの内容で一通りの高齢者の難聴の啓発イベントは実施できそうです。

ぜひご興味ある方は確認してみてはいかがでしょうか。

8.高齢者の自動車運転に関する報告書

2024年4月1日に日本老年学会より、高齢者の自動車運転に関する問題に学術的に取り組むことを目的として「高齢者の自動車運転に関する報告書」が公表されました。

本報告書は、高齢者の身体的、認知機能の衰えを評価しながら、必要に応じて再訓練を行うとともに、テクノロジーの力でできるだけ自動車事故を減らすことによって、高齢者が生活・活動範囲を維持しながら、住み慣れた地域で長く暮らしていただけることを願ってまとめられています。

https://geront.jp/news/pdf/topic_240415_01_01.pdf

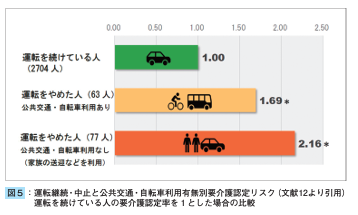

特に全国自治体の高齢者運転の記事まとめでも記載しましたが運転をやめた方の要介護認定リスクについても触れていますのでご覧ください。

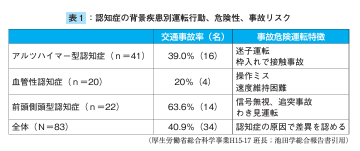

さらには認知症の背景疾患別(例えばアルツハイマー型認知症と血管認知症との違い)によって交通事故率は違うとも書かれています。適切な対応が求められると感じました。

そして第13章では具体的に現場で行っている高齢運転者支援の内容も明記されています。

場所は大分県竹田市という大分の山間部の町で、高齢化率も50%近く、車の必要性が他の地域よりも高い場所になります。こちらでは出来るだけ安全に運転を続けるための「いきいき運転健康教室」が数年前から行われていますのでまた内容ご覧ください。

かなりボリュームのある内容になっていますが地域で高齢者運転の取り組みを検討される際には背景や取り組むべき意義なども整理するためにもご覧いただけたらと思います。

9.認知症の本人とともに暮らしやすいまちづくりに向けて

さいたま市チームオレンジガイドブック

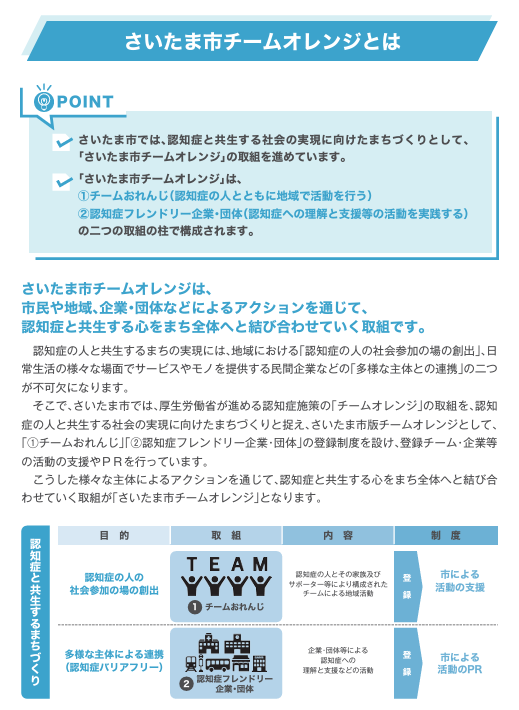

全国自治体や地域包括支援センターの皆さんとの話題で多く出てくる「チームオレンジ」。

チームオレンジとは、認知症の初期段階から、心理面や生活面の支援を行う仕組みです。

市町村がコーディネーターを配置し、地域で把握した認知症の人や家族のニーズと、認知症サポーターを中心とした支援者をつなぐことで、本人や家族が住み慣れた地域で暮らせるよう支援するとしています。

今回ご紹介するさいたま市のチームオレンジガイドブックはその取り組むにあたっての考え方が整理されていると思いましたのでご紹介します。

引用 さいたま市HP

https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/003/004/004/p099677.html

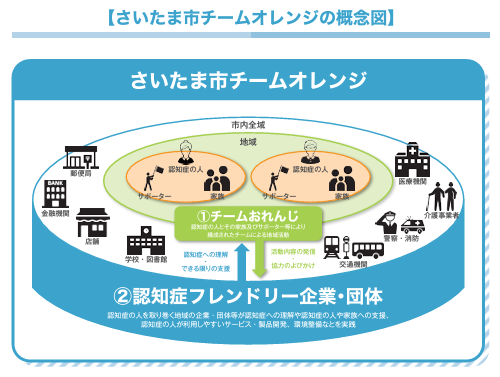

まず、さいたま市の考えるチームオレンジは上記の2つから成り立っており、良く考えられがちな認知症の当事者を中心とした場の確保や取り組みなどから一歩進んだ考え方になっています。

それを絵にすると上記の通りですが市内の様々な場所にチームオレンジがあり、それを取り巻く形で認知症フレンドリー企業・や団体などがあります。下記のように活動は場を作るだけではなく、見守り、相談など多岐にわたり、関係する団体の協力なしでは進めることは難しいためです。

そして内容を見ていくとその取り組みのステップややるべき項目が時系列に掲載されていますのでこれから取り組む市町村や、すでに取り組んでいるが当事者が参画出来ていないという所でも考え方を整理する意味でもご覧いただけたらと思います。

そして実際にさいたま市で取り組んでいる内容も記載されていますのでぜひご参考ください。

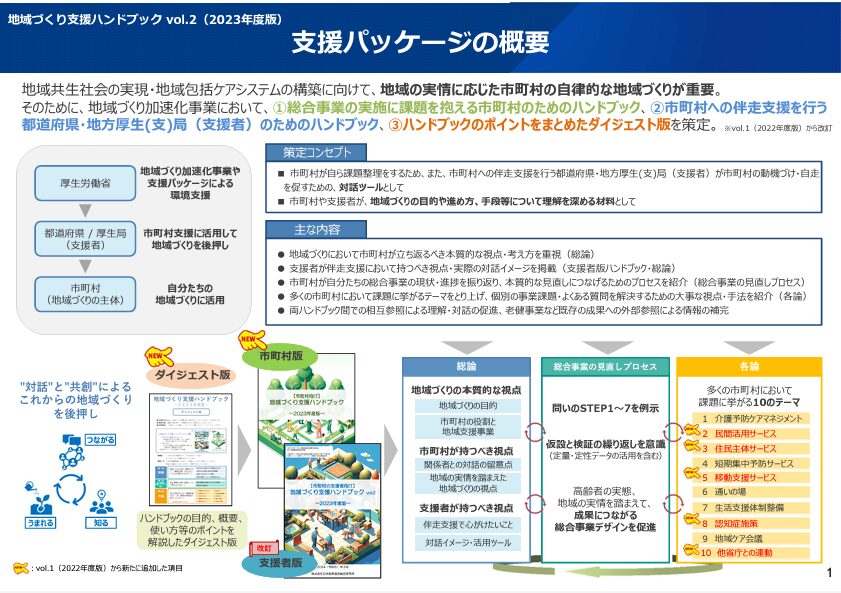

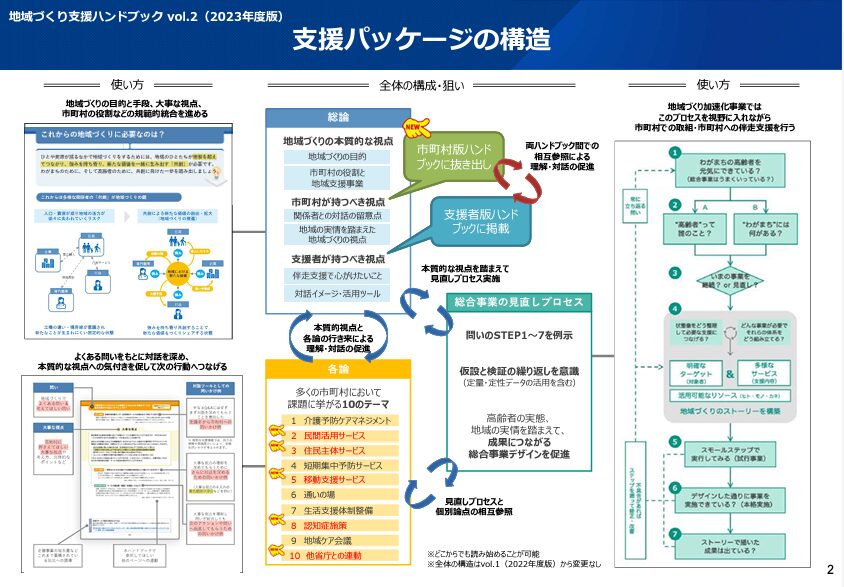

10.支援パッケージ 地域づくり支援ハンドブック

認知症の地域づくりを進める上で、地域の実情に応じた課題解決が必要だと思います。

この冊子は少し広く本質的な視点・考え方を整理する上では非常に参考になるハンドブックです。

これから地域全体の地域づくりを考える上でぜひ参考ください。

また市町村向けと支援者向けに分かれているのも良いかと思いますし、下記の概要もみてから資料を見るのが良いかもしれません。

引用 日本能率協会総合研究所HP

(支援者向け)https://www.jmar.co.jp/2024/05/15/llgr5_10_handbook_supporter.pdf

(市町村向け)https://www.jmar.co.jp/2024/05/15/llgr5_10_handbook_municipality.pdf

結構しっかりした冊子になっていますので地域づくりに関する方々とゆっくり読み合わせするのが良いかも知れないです。

11.愛知県_認知症の人にやさしい企業連携推進事業 実践報告書

認知症の地域づくりを進める上で、10では地域の実情に応じた課題解決のためのハンドブックを掲載しましたが実務で関わる上で、企業連携は必須だと思います。

認知症における企業連携といえば京都府が進める認知症にやさしい異業種連携協議会が全国でも活動は進んでいるかと思います。

実際活動の進捗もわかりやすくホームページに掲載されています。

一方で愛知県においては企業連携における実績報告書が三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社から出されています。

今回はこの活動報告書をぜひご覧いただき各地域での企業連携を進めて欲しいと思います。

引用 愛知県ホームページ

認知症の人にやさしい企業連携推進事業2022-2023実践報告書を作成しました

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikihoukatu/kigyourennkei.html

認知症の人と企業の共創によるサービス・製品の創出に向けて

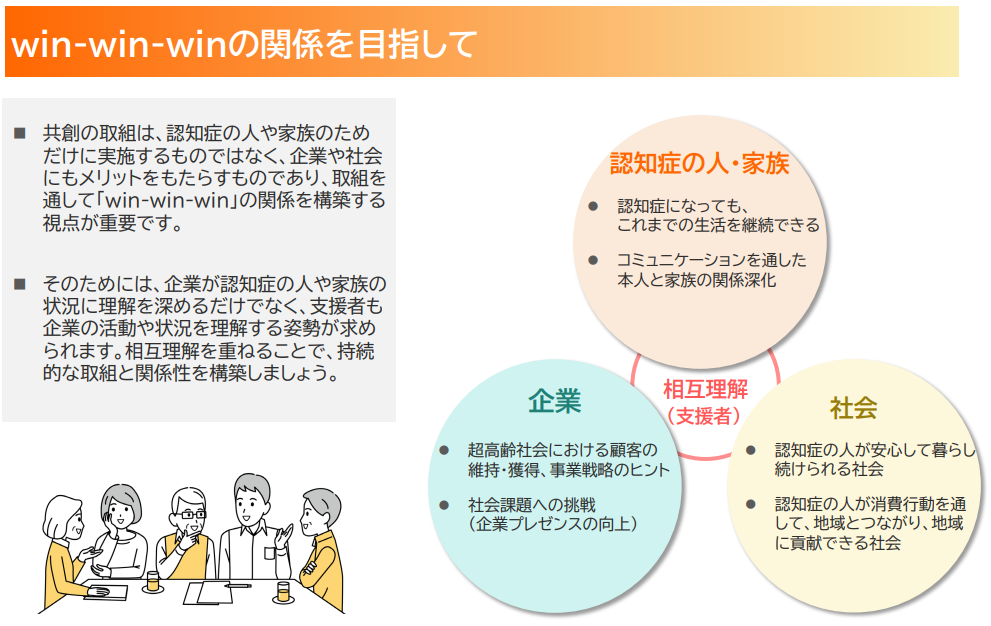

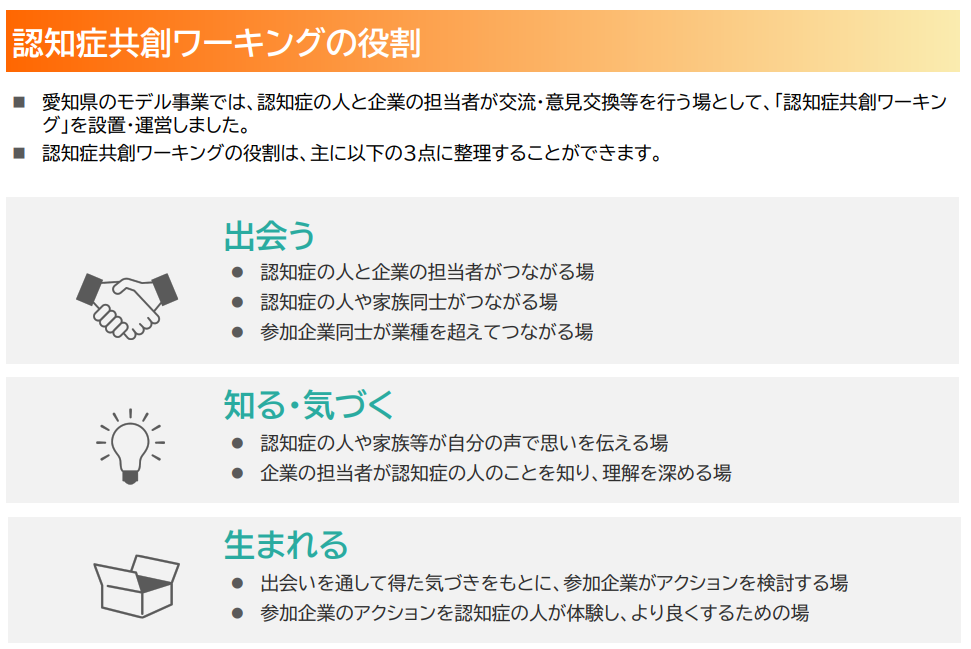

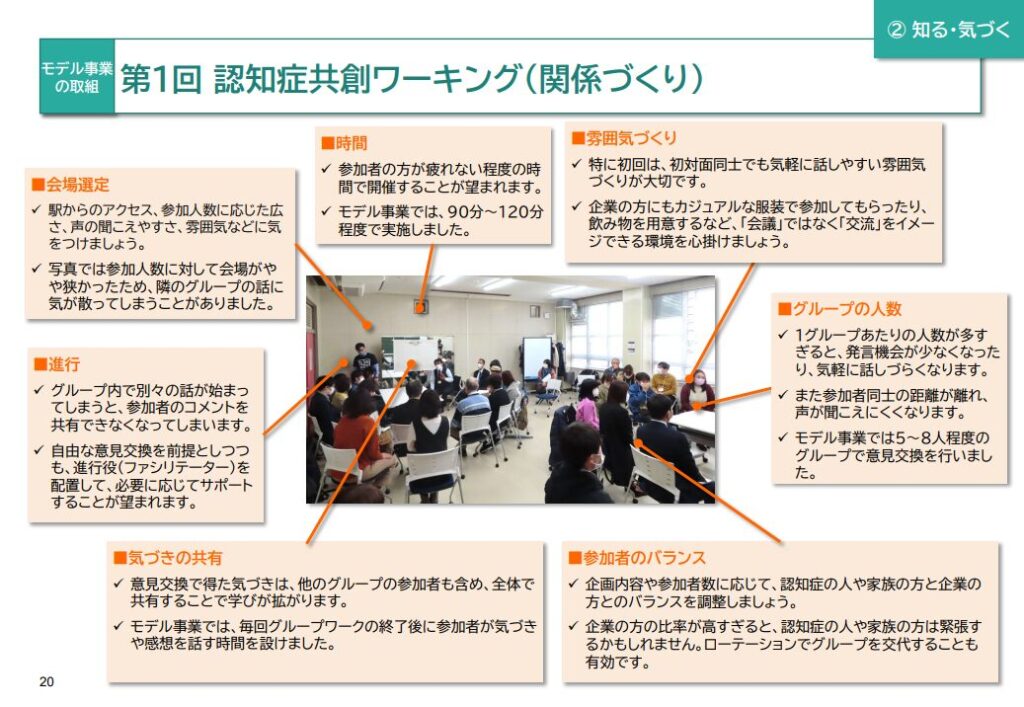

上記のようにそれぞれの相互理解を重ねることで取り組みを構築するとあります。そしてこの資料の良さは認知症共創ワーキングの役割や流れが書いてある所です。

この「出会う」「知る・気づく」「生まれる」の順番に沿って事例を交えて書いてありますので非常に参考になります。

今後取り組みを進める自治体や企業さんがあればぜひ参考にして欲しいと思います。

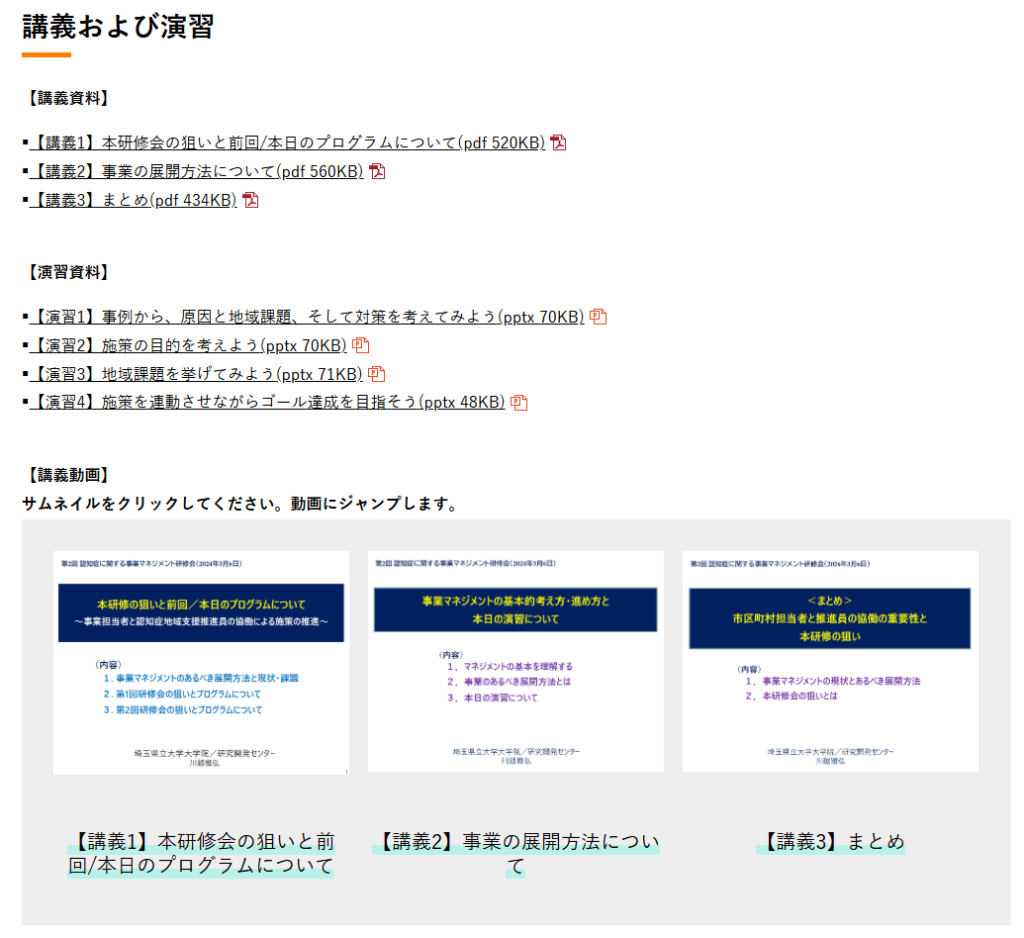

12.効果的な認知症施策を展開するための考え方/進め方マニュアル

認知症対策担当されている自治体や地域包括支援センターの方は認知症施策に関して現状どのような状況でどこまで進んでいるのかが気になることはないでしょうかか?

他の市町村と比べてどこが進んでいてどこが進んでいないのかも認知症施策はわかりにくい部分があると思います。

今回の埼玉県立大学の「効果的な認知症施策を展開するための考え方/進め方マニュアル」は論理的に、そして実践的に展開するためのベースとなる内容になっていましたのでぜひご覧ください。

内容についても私が参考になった部分を紹介したいと思います。

マニュアル自体は上記のファイルになっており誰でもダウンロードできます。

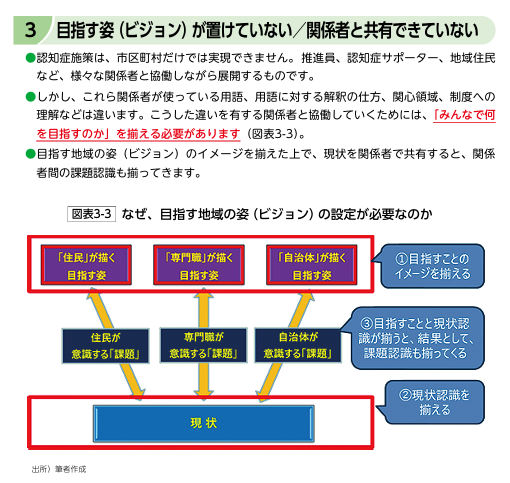

目次には項目が順序だてて記載されてます。その中でもP11の下記の図が私は現状理解をするためにイメージしやすかったです。

認知症施策に関わる関係者は住民、専門職(地域包括支援センターなど)、自治体がありその他企業、団体などもあるかと思います。そしてそれぞれに思い描く目指す姿があり必ずしも同じとは限りません。

ただこの目指す姿がある程度そろわないとそれぞれが言いたいこと、やりたいことをいうだけで良い地域の姿にはたどり着かないことがあると思います。この図はそれを示しておりわかりやすかったです。

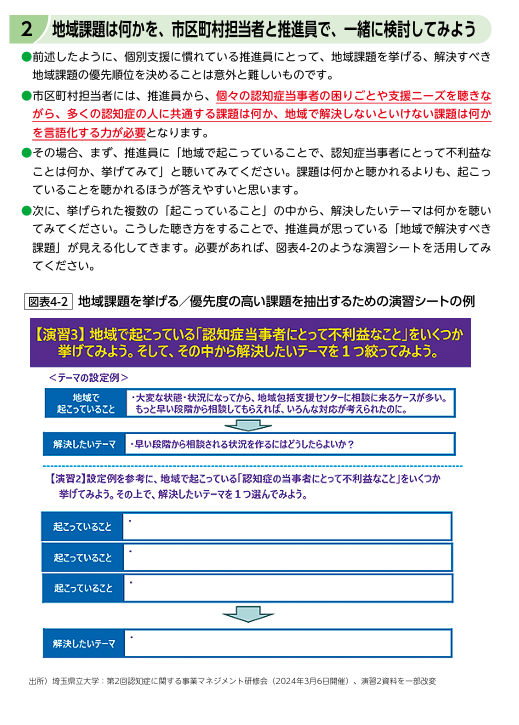

その他にはP18のように演習シート(ワーク)を進める内容もありこれから関係者と話をし、共通の目線にしたい場合にも使えるものになっています。

そしてこの演習シートについては下記の埼玉県立大学の「認知症に関する事業マネジメント研修会」の中にすべて入っていますのでぜひご覧ください。

過去の研修会をベースにした動画での紹介もされておりますし、すべて無料でみれるのは凄いと思います。

現状の認知症施策を立ち止まりたい時にも参考になると思います。ぜひご覧ください。

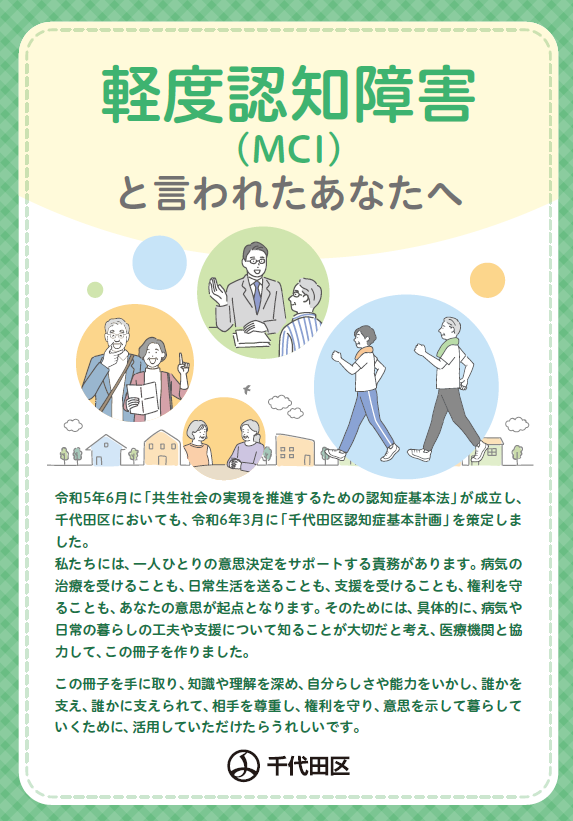

13.診断後支援パンフレット

東京都千代田区が発行している診断後支援パンフレットの紹介です。

「軽度認知障害(MCI)と言われたあなたへ」と「認知症と診断されたあなたへ」との2種類あります。

各ファイルは下記よりダウンロードいただけたらと思いますが各パンフレットで違いがあり、少しだけポイント紹介します。

軽度認知障害(MCI)と言われたあなたへについて

こちらには下記項目が掲載されており、自分事として見ていただける内容が詳しく網羅されているのが特徴かなと思いした。

- 病気を知る

- 日常生活の過ごし方

- 日常を活動的に過ごすためのサービス

- ご家族や周囲の方へ

- 相談窓口

認知症と診断されたあなたへについて

一方、こちらは下記項目が掲載されており、暮らしへの工夫や支援内容という部分にフォーカスしており今後の生活を考える内容が網羅されています。

- 病気を知る

- 日常生活の過ごし方

- 暮らしをつくるアイディア

- 受けられる支援、集まれる居場所

- ご家族や周囲の人へ

- 日常を活動的に過ごすためのサービス

各自治体にも認知症に関するパンフレットはあると思いますがケアパスにすべて網羅されていたりサービスを詳しく書いて分厚くなってしまっていることもあるかと思います。

千代田区のようにMCI(軽度認知障害)と認知症を分けてわかりやすく生活支援やサービスを掲載していることは住民さん自身がみやすいこともありますが、これを使う専門職も紹介しやすいと感じました。

無料で掲載されていますのでご覧いただき各自治体さんへ取り入れてみてください。

14.共生社会の実現を推進するための認知症基本法に関するパンフレット

令和6年1月1日に基本法がスタートし、全国各地域で内容の紹介や啓発が進んでいると思います。

そういった中で今回お役立ち資料として紹介するのは厚生労働省と山形県が出している認知症基本法に関するパンフレット2種類です。

厚生労働省が出しているもので認知症基本法の概要を理解してもらい、山形県健康福祉部高齢者支援課が昨年11月に出したような内容で県の取り組みを紹介するのが良いと思いました。

厚生労働省|知ろう、話しあおう、動き出そう

下記が表面でファイルもダウンロードできるようにしています。

山形県|共生社会の実現を目指して みんなで学ぼう 認知症のこと

こちらも同様にファイルをダウンロードしてご覧ください。

法律というのは世の中に数多くありますが県や市町村のパンフレットに全文や要項をつらつらと記載しても読んですべて理解するのは難しい部分があると思います。

今回の山形県のパンフレットのように認知症基本法は軽く触れた上で、県として取り組んでいることを盛り込むのが良いと思いました。

ぜひ参考にしていただけたらと思います。

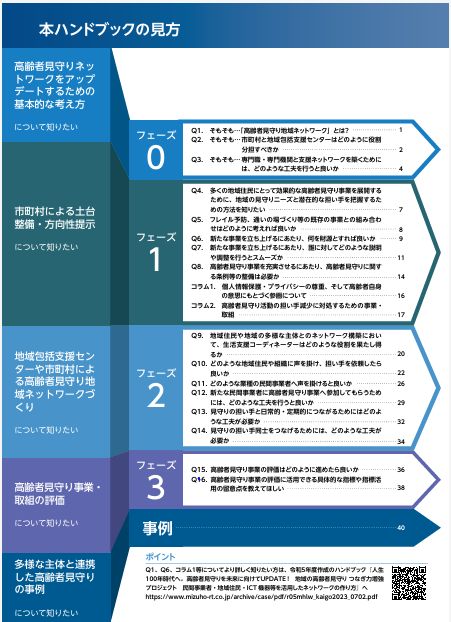

15.地域の高齢者見守りつなぎ力増強プロジェクト Q&Aで解説!

こちらについては、お役立ち資料【6】で紹介しているプロジェクト資料のアップデート版になります。

特にQ&Aで各事例を解説しており非常にわかりやすくなっています。

まずは目次にもなっている本ハンドブックの見方をご覧いただきたいと思います。

これから見守りを始める、もう始めているが見守りのネットワークを充実させたい、関係者との連携を強化したい、高齢者見守り事業の評価をしっかりしたいなど各自治体・地域のステップに応じた回答が掲載されています。

高齢者見守りのソリューションやツールを有している企業についても見ていただくことでどういった場面で自社の製品が役立つか役立たないかが見えてくるとも思いました。

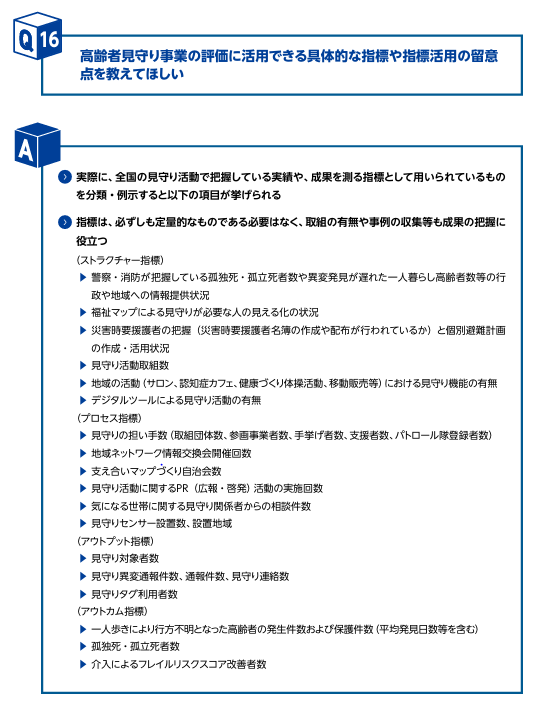

そしてその中でも取り上げるとしたらやはり評価の部分かなと思います。

全国各地でこれだけ見守りの取り組みをしているのに認知症高齢者の行方不明者が減らないというのは活動の評価が不十分で関係者がモチベーション高くこの取り組みを継続できていないことによる結果もあると思います。

中々評価しずらい分野かもしれませんが下記の通りに一つ一つ進捗を見ながら確実にこの地域は高齢者見守り事業が充実しており、関係者にも取り組みが浸透しているという状況が大事なのだと感じています。

ぜひ全体に加えて、Q16も詳しくご覧ください。

16.簡易式生活・認知機能尺度 活用ヒント集

今回、厚生労働省の令和6年度老人保健健康増進等事業において新しく「簡易式生活・認知機能尺度」活用ヒント集が作成されました。

この尺度は、2024年度よりLIFE提出情報「科学的介護推進に関する評価」の項目に認知機能が追加され、科学的介護推進体制加算の算定要件に含まれていますがその参考情報となっています。

そしてヒント集は、簡易式生活・認知機能尺度が介護の現場で広く活用され、認知症ケアの質の向上に寄与することを目的に作成されたものですのでぜひ関係者の皆様活用ください。

内容を一部紹介しますが下記にはPDFを置いておきますので全文もまたご覧ください。

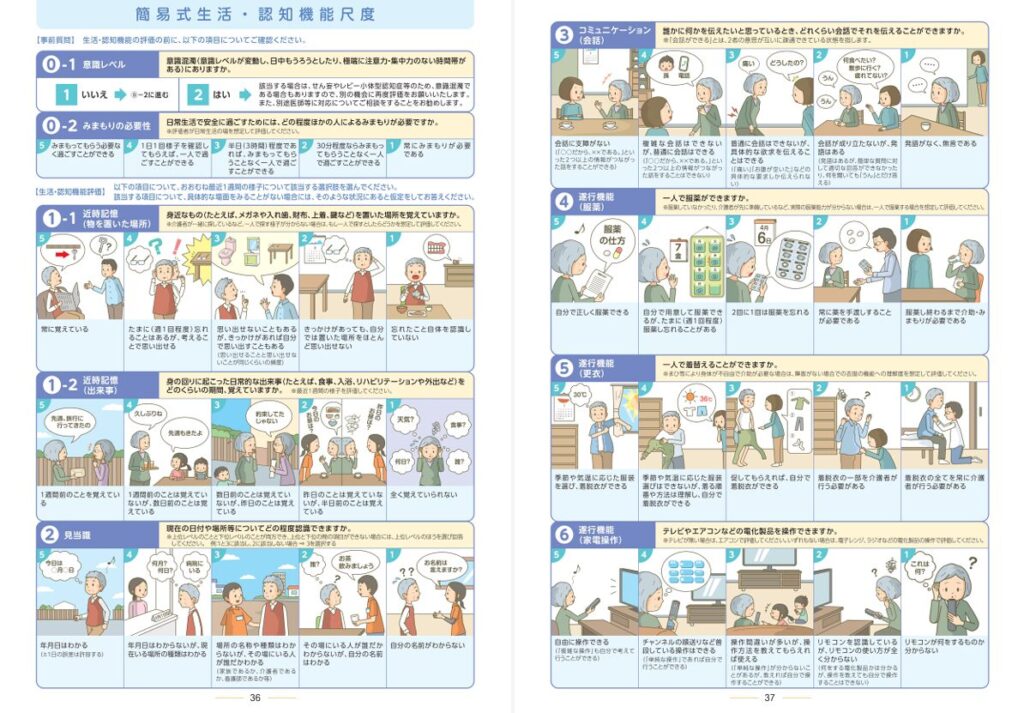

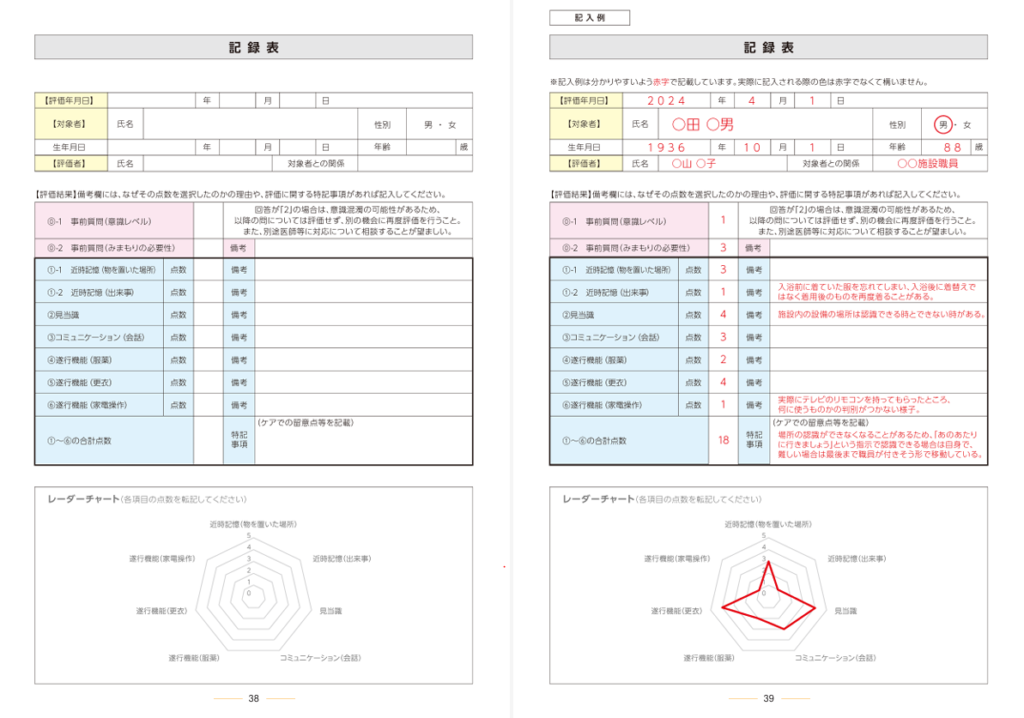

下記が簡易型生活・認知機能尺度の内容です。

順番に確認していくことでその方の現状を数値化することが出来ます。またさらに下の記録表で管理が出来るようになっておりレーダーチャートでその方の症状の特徴も見ることが出来ます。

簡易型なので詳細なアセスメントになるものではないかも知れませんが今までLIFEに認知機能に関するものがなく、各自オリジナルで様子を記載していたならこういった尺度で統一するのは非常に良いなと思いました。

そしてこの尺度ですが介護施設のみならず、地域包括支援センターなどより生活に近い所でも役に立つのではないかと感じました。

17.自治体で取り組む認知症発症/進行のリスク早期発見の 手引き

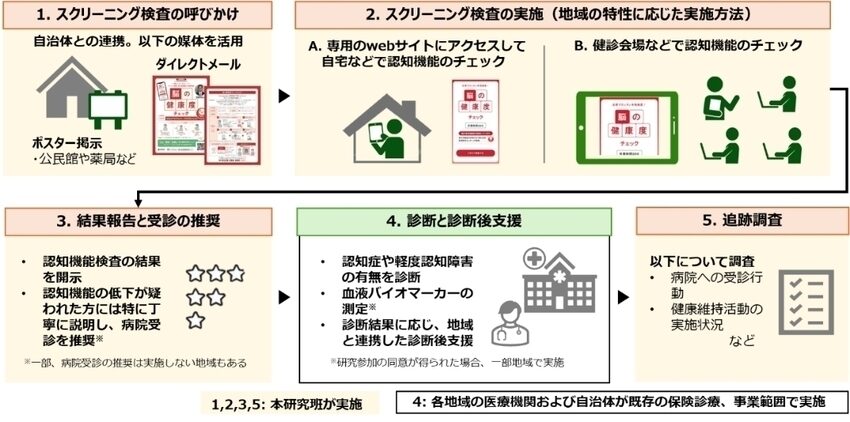

昨年、日本独自の認知症早期発見・早期介入モデルの確立に向けた大規模実証研究 (J-DEPP研究)が行われ、その成果をもとに今回の手引きが作成されました。

引用 国立長寿医療研究センター

まずこの研究は全国主要な大学、研究センターが共同で行い「Japan Dementia Early Phase Project(J-DEPP)」という名前がついています。

その取り組みの図になりますがまず住民の皆さんがスクリーニング検査を実施し、その結果によって必要な方は受診を進めるものです。

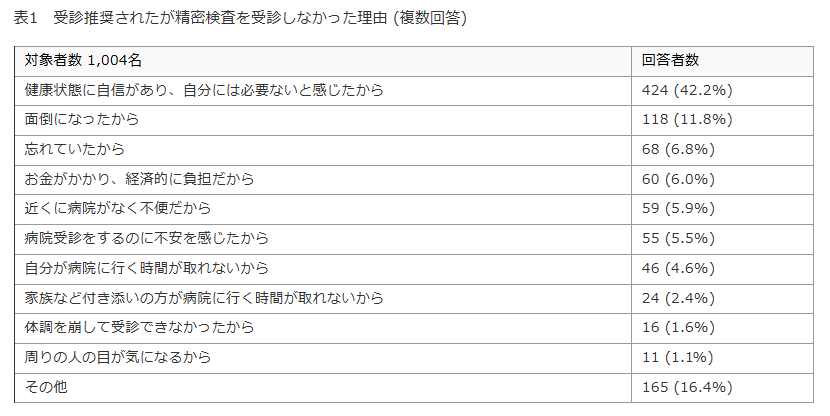

今回の結果の中でもポイントになっているのは調査結果により、認知症発症/進行リスクのスクリーニング後に受診を推奨された方のうち、実際に医療機関で精査を受けた割合は7.3%ということです。

様々あるスクリーニング検査で気になる結果が出ているのにも関わらずこの結果ということは非常に衝撃的です。その理由が下記になりますが「自分には必要ない」→「まだ大丈夫」というのが一番多い理由です。

この研究は郵送で行なうケースも多く結果の後のフォロー体制によっては受診率が高くなるとの考察も書いてありますが、ご本人の認知症への正しい理解、認知症リテラシーが高くないとまだ大丈夫との結果になってしまうようです。

今回手引きが出ましたが全国の自治体でこういった結果を参考に、どのようにしたら結果後、動機づけをし医療につないでいけるのかを各地域で考えるべきだと感じました。

その際、こういったツールを取り扱う企業、各種団体も一緒に地域で住民の皆さんの認知症リテラシーを高める取り組みを協働すべきということも同時に感じました。

その際、こういったツールを取り扱う企業、各種団体も一緒に地域で住民の皆さんの認知症リテラシーを高める取り組みを協働すべきということも同時に感じました。

まだご覧になられていない方はぜひ一度内容確認ください。